Pflanze der Woche 10.-16- April (Karwoche)

10. April 2017 | Bild der Woche | 3 KommentareAuflösung der letzten Wochenpflanze: Primula Veris, das Himmelschlüsselchen.

Der eine Teil des Rätsels war eigentlich gar nicht so schwer, oder? Bei uns war es die Pflanze der Woche, während die Stiftung Naturschutz Hamburg sie sogar zur Blume des Jahres 2016 machte. Das liegt vieleicht daran, dass unsere Nordlichter diese Blume so selten zu Gesicht bekommen. Denn heimisch ist unsere Pflanze vor alem in Mitteleuropa, wo sie gerne auf kalkhaltigen Böden in Wäldern und an Waldrändern wächst – im Norden Deutschlands ist sie selten. Auch bei uns in Sachsen-Anhalt ist sie wild anzutreffen – in Thüringen, wo es mehr kalkreiche Habitate gibt, findet man sie schon öfter. Und in Baumärkten – wo sie gelegentlich -neben ihren üppig bunten Artverwandten der Art Primula vulgaris – gelegentlich angeboten wird.

Unsere Primula veris (wörtlich übersetzt: die erste im Frühling) gehört zur Gattung der Primeln aus der Familie der Primelgewächse. Mit diesen bunten, kitschigen Vorgartengreueln, die zur Zeit auf Baumärkten verramscht werden, will unsere Frühlingsprimel so gar nichts gemein haben. Stolz erhebt sie ihre oft nur blaßgelben Blütenstände, die aussehen wie ein Schlüsselbund, über ihre kleine Blattrosette, um ihren bunten Artverwandten im Primelpott zu sagen: Ihr könnt mir mal. Denn sie ist eine alte Adlige. Schon die Kräuterkundigen der Renaissancezeit, wie etwa Adam Lonitzer (Lonicerus), Brunschwig oder Matthiolus lobten nicht nur ihre anmutige Gestalt, sondern auch die Heilkraft, die in ihren Wurzeln steckt. Die verdankt sie einer eigentlich ätzenden Substanzklasse: die in der Wurzel enthaltenen Triterpensaponine reizen die Magenschleimhaut. Das erregt einen Reflex auf die Bronchialschleimhaut, die darufhin mehr Schleim produziert, und das Abhusten erleichtert.

- Schlüsselblume bei Adam Lonitzer, Kreuterbuch, Ausgabe 1578

- Aus dem „Distillierbuch“ des Alchemisten Brunschwig, Druck 1551 Brunsch

- Aus dem New Kreutterbuch des Matthiolus, Druckausgabe 1611

Aber bitte vor Selbstversuchen beachten: Sammlugen von Wildpflanzen sind ein Deutschland verboten, Primula veris steht in den meisten Bundesländern unter strengem Naturschutz.

Nach altem Volksglauben soll das Blümelein entstanden sein, als ein krimineller Zeitgenosse versucht hat, Petrus das Schlüsselbund zum Himmel zu klauen. Das fiel dabei allerdings auf den Boden fiel, und gelangte durch das beherzte Eingreifen eines Engels wieder in die Hände des Besitzers zurück. Da aber, wo es gelandet war, entstand als Abglanz unsere pflanze. Was sich wahrscheinlich noch Niemand gefragt hat: Wozu braucht Petrus ein ganzes Bund von Schlüsseln? Reicht einer nicht? Hat der Himmel verschiedene Türen, etwa einen Lieferanteneingang, einen Mitarbeitereingang (mit Stechuhr) einen Spätschalter und einen Checkpoint für diplomatische Missionen?

In der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach (wir befinden uns ja in der Karwoche) findet sich unser Blümelein immerhin in einer Arie wieder:

- Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem Vergnügen,

- Mit bittrer Lust und halb beklemmtem Herzen,

- Dein höchstes Gut in Jesu Schmerzen,

- Wie dir auf Dornen, so ihn stechen,

- Die Himmelsschlüsselblumen blühn!

- Du kannst viel süße Frucht von seiner Wermut brechen,

- Drum sieh ohn‘ Unterlaß auf ihn !

Soweit zu unserer bescheidenen Primel im Reigen der Frühlingsboten. Den Schlüssel zu ihr fand aber nur unser Leser Bauer Georg Agricola, indem er uns seine bedeutungsvollen Andeutungen zuraunte, während Gondwana vor dem rätselhaften Bild „La Primavera“ des Renaissancekünstlers Sandro Boticelli stehen blieb, und immerhin verstand, „warum man sich ein Semester lang mit einem Bild beschäftigen kann“.

Was war das jetzt mit diesem Kunsthistoriker?

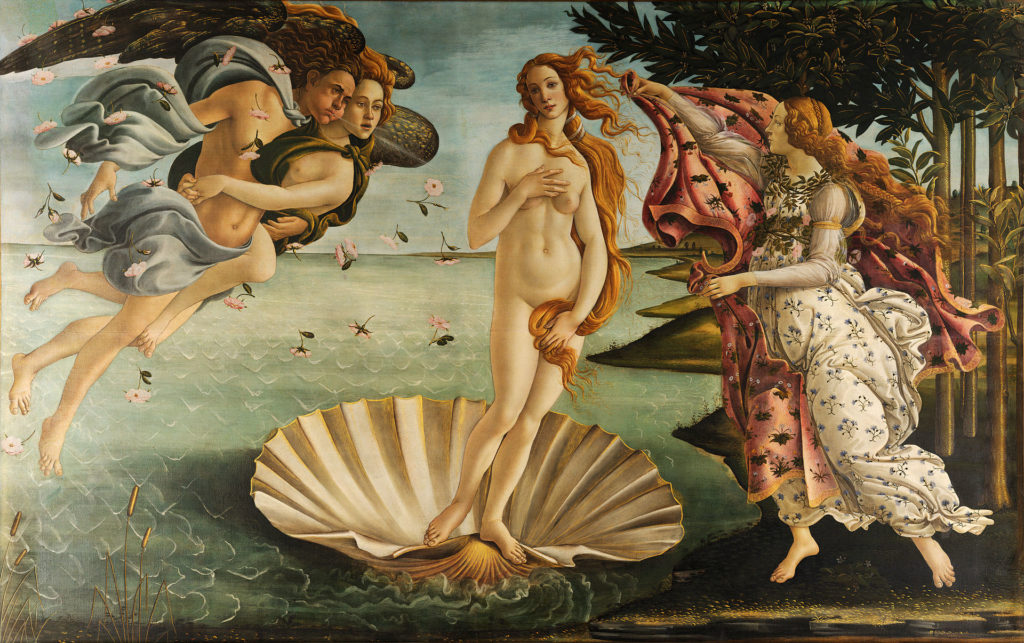

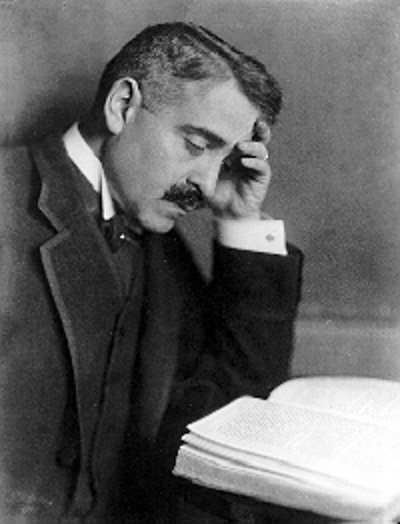

Mit dem zweiten Teil unserer Frage, die nach dem Kunsthistoriker, taten sich unsere Leser offenbar schwerer. Der gesuchte Kunsthistoriker war Aby Warburg, den man zu Recht als Begründer einer heute wichtigen Disziplin der Kunstgeschichte, der Ikonographie, bezeichnen kann. Sein „Schlüssel“ zur Geschichte der Kunst, den er versuchte, mittels seiner Dissertation zu drehen, waren zwei Bilder Botticellis. Das eine, „La Primavera“, und das wohl heute bekanntere Schwesterwerk, die „Geburt der Venus“ hatten es ihm weniger wegen der Ästhetik, sodern der rätselhaften Figurenkomposition angetan.

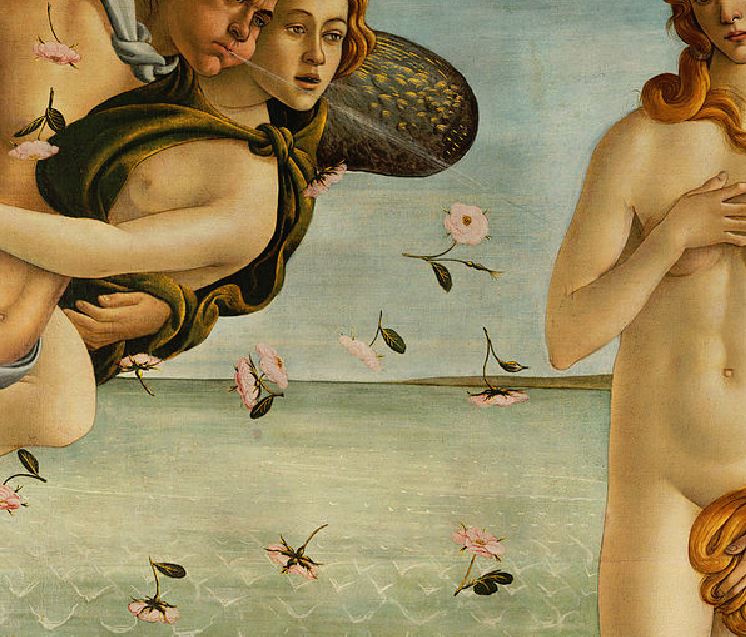

Die Geburt der Venus Sandro Botticelli, ca. 1485/86 Tempera auf Leinwand 172,5 × 278,5 cm. Links bläst der Wind (Kefyr), inden Armen die Göttin der morgenluft, Aura – lebhaft bewegt ebenso wie das Gewand, das die Hore (rechts) der entblätterten, Venus überwerfen will. Die steht so ruhig und verträumt in ihrer Muschel, als ging sie das gar nichts an. Die theatralisch bewegte Ausdrucksweise der handelnden Figuren nannte Warburg später „Pathosformel“

Warburg wurde 1866 als Sproß einer reichen jüdischen Bankiersfamilie in Hamburg geboren. Wie man es in den Kreisen der Upperclass erwartete, sollte er Jura studieren, oder wenigstens Medizin. Er weigerte sich – und entschied sich dafür, etwas Brotloses zu studieren: Kunstgeschichte. Der Haussegen hing daraufhin in Hamburg schief, aber der junge Aby setzte sich durch. Er begab sich nach Bonn, wo er sein Studium 1892 mit einer Promotion abschloss: über eben die Primavera Botticellis. Diese Doktorarbeit gilt bis heute als eine der Meilensteine ihres Faches. Erstmalig hatte ein Kunsthistoriker versucht, das Werk nicht stilistisch zu analysieren, sondern hinter die symbolische Bedeutung des Bildes zu steigen und es so zu dechiffrieren. Warburg versuchte also nicht, neue Antworten zu finden, sondern stellte neue Fragen. Er gilt damit als Begründer der Ikonographie, und entwickelte seinen Betrachtungsansatz in seinen späteren Werken weiter. Der überwiegende Teil seiner Arbeiten sind Essays; sie lösten dennoch eine Revolution in der Kunstwissenschaft aus. Warburg interessierte sich nicht für Strichführung, Farbharmonien oder Stilrichtungen eines Kunstwerkes: ihm ging es um Motive, derer er viele als immer wiederkehrend ansah. Er nahm für Motive, die auf antiken Münzen, modernen Werbepostern Briefmarken oder Historiengemälden immer wieder erschienen, menschliche „Vorprägungen“ an: feststehende, dem Menschen innewohnenden Bilder, die er „Mnemosyne“ (gr. „Erinnerung“) nannte.

Stummfilmpathos als Motiv für neue Art der Bildbetrachtung?

Noch heute benutzen Kunsthistoriker den Begriff der „Warburgschen Pathosformel“, wenn sie beschreiben wollen, wie handelnde Personen in Bildern bestimmte Gesten der Aufregung vollführen. Wahrscheinlich hat Warburg an die zeitgenössischen Stummfilme gedacht, in denen die Akteure ähnlich ausdrucksstarke, übertriebene Gesten vollführten, um Auskunft über ihre Befindlichkeit zu geben. Warburg begründete damit eine neue Schule des Faches. Dabei blieb er lange Zeit Privatgelehrter. Sein Forscherleben finanzierten ihm seine Brüder. Diesbezüglich gibt es die Anekdote, er habe seinem Bruder Max (damals 12 Jahre) sein „Erstgeburtsrecht“ gegen die Zusage verkauft, dass er dafür lebenslang Bücher finanziert bekäme.

Pathosformel: Während die griechischen Krieger mit erhobenen Schwertern wild zuzuschlagen imstande sind, fleht die unterlegene Amazone mit hochgereckten Armen um Gnade. Die thetralische, geradezu comicartige Haltung der Figuren ist ein klassisches Beispiel für eine „Warburgsche Pathosformel“ (Relief vom Mausoleum auf Halicarnassos, hellenistisch, um 350 v. Ch.)

Ruf nach Halle abgelehnt

Fortan studierte, schreib und tourte Aby Warburg durch die Welt: auf seinen Reisen durch die USA interessierten ihn die Kunst der indigenen Völker, beispielsweise die der Pueblos in New Mexiko. Auf längeren Aufenthalten in Florenz studierte er den Übergang des Mittelalters in die Renaissance. 1912 erreichte den Privatgelehrten ein Ruf auf eine Professur, und ausgerechnet nach: Halle an der Saale! Den lehnte er allerdings ab. Stattdessen ernannte ihn der Hamburger Senat zum Ehrenprofessor – obwohl die Hamburger Universität erst 1919 gegründet wurde. Warburgs folgende Jahre waren leider durch eine starke psychische Erkrankung beeinträchtigt. 1929 starb er in Folge eines Herzinfarktes.

Nach diesem kurzen Ausflug in die Orchideenwelt der Kunstgeschichte wollen wir uns lieber wieder unseren Pflanzen zuwenden, konkret unser nächsten Pflanze der Woche:

Gesucht wird eine Schönheit aus dem Morgenlande:

Herzallerliebst, oder? gerade jetzt, zur Osterzeit, sehen wir die pinkfarbenen Blüten dieser Pflanze in vielen Gärten stehen, aber auch als Teil festlicher Osterbouquets. Unsere Pflanze stammt aus dem südlichen China, wo ihre Blüte als glücksbringendes Symbol des Neujahrsfestes gefeiert wird. Schon um 6000 v. Ch. hatte man sie dort in Kultur genommen. Aber es waren nicht so sehr ihre wunderschönen Blüten, weshalb sie in der Folgezeit eine Wanderung gen Westen unternahm. Über Persien – der Name des Landes ist noch in dem deutschen Wort für die Pflanze versteckt – nahm sie schon in der klassischen Antike den Weg nach Griechenland und Rom, von wo sie dann über die Alpen in die wärmeren Gegenden Deutschlands gelangte. Hier gedeiht sie mehr oder weniger leidlich – in Weinbaugegenden ganz gut, wenn sie nicht gerade wieder von einer lästigen Pilzkrankheit befallen wird.

Sin es diese Blüten, die Boticelli in seiner „Geburt der Venus“ rieseln läßt? Nicht ganz. Aber verwandt sind sie mit unserer gesuchten Pflanze.

Die Pflanze wird natürlich nicht wegen ihrer hübschen Blüten angepflanzt. Ein Abfallprodukt ihrer Ernte wandert in die Süßwarenindustrie, wo es dann schon mal in Christstollen, Dominosteinen und ähnlichem weihnachtlichem Süßkram verbacken wird (wer will sowas jetzt, zu Ostern!). Die Verarbeitung ist Angelegenheit der Lebensmittelindustrie. Denn ein zwingernder Schritt zum Endprodukt besteht darin, einen tödlichen Giftstoff, genauer gesagt, ein Glykosid, das diesen Giftstoff abspaltet, zu entfernen.

Und nun unsere Fragen:

- wie heißt die Pflanze?

- wie heißt das Produkt, das in der Süßwarenindustrie verarbeitet wird?

- welche nervende Pilzkrankheit befällt unsere Pfantze besonders häufig?

- Und schlußendlich: von welchem Giftstoff reden wir?

Kommentar schreiben

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

“Voll Blüten steht der Pfirsichbaum

nicht jede wächst zur Frucht

sie schimmern hell wie Rosenschaum

durch Blau und Wolkenflucht.

….“

reimte Hermann Hesse über den Firsich.

Verräterischer Dominostein, der Du (häufig) Persipan enthältst und uns zum Pfirsich führst.

Nach dem hiesigen Sprachgebrauch müsste das Blümelein eher aus Fersien stammen.