Agiocampos, 1. September 2015

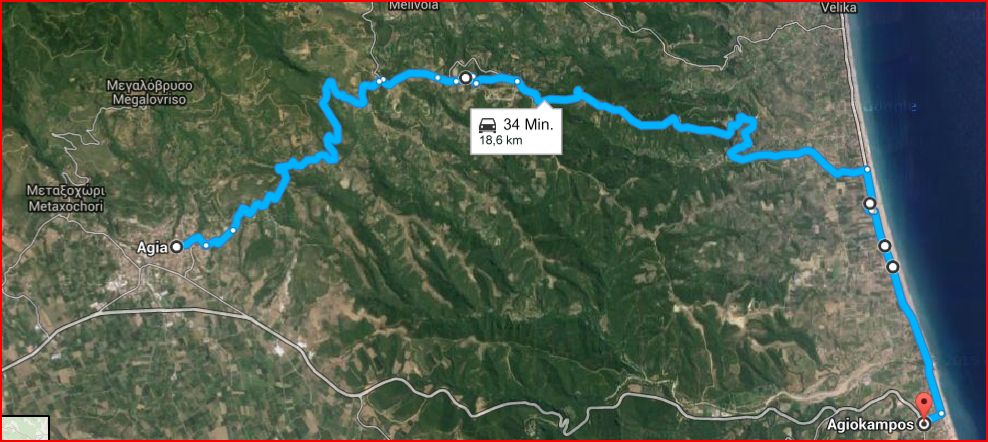

Wir beginnen den diesjährigen Griechenland-Blog mittendrin, in Thessalien, am Ortsausgang der Kleinstadt Agia (Thessalien). Hierher führte der Weg – wie schon oft beschrieben – über die krisenbedingt leergefegte Autobahn nach Larissa, von dort über die Landstrasse nach Agia. Auch die wurde schon beschrieben, und so machen wir uns nun von hier auf, Richtung Agiocampos, einer kleinen Feriensiedlung am Meer, wo wir bereits gestern ankamen – gegen einen dichten Strom von Wochenendkurzurlaubern, die in einer langen Autokaravane von den Küstensiedlungen wieder zurück in die Großstadt Larissa strömten. Für die meisten Griechen sind die Ferien längst vorbei, doch wer es sich noch leisten konnte, hat das heiße Wochenende noch einmal für einen kurzen Strandurlaub genutzt. Für uns jedoch beginnt die Verlängerung des Sommers, und wir starten also hier, am Ortsrand oberhalb von Agia, dort wo eine schmale Landstraße in den mit Apfelplantagen bedeckten Fuß des Ossa-Gebirges aufsteigt. Hin und wieder ein Traktor mit Spritzgerät, sonst begegnet einem niemand hier. Es ist auch nicht der übliche Weg aus Agia hinaus an die Küste, die man von hier nach knapp 10 Minuten Autofahrt erreichen kann. Ein Umweg durch die Berge, das Ziel: Mundraub. Vor allem auf Feigen haben wir es abgesehen. Das ist nichts Illegales, jedenfalls nichts richtig Schlimmes. Denn die Feigenbäume werden hier am Wegesrand selten beerntet, der überwiegende Teil der buschig, seltener wirklich baumförmig wachsenden Exemplare ist hier nicht bewußt angebaut worden. Es sind Gewächse, die überwiegend aus Samen entstanden sind, was im professionellen Feigenanbau niemals passiert, denn es „mendeln“ sich dabei etliche Wildformen heraus, die mehr oder weniger der Urform zustreben. Die Sortenfamilie, die sich hier herausgebildet hat, ist verhältnismäßig kleinfrüchtig, im reifen Zustand gelblichgrün, nach der Ernte nicht einmal einen halben Tag haltbar, und deshalb vollkommen unverkäuflich. Dafür aber wahnsinnig lecker, und jedes Exemplar schmeckt anders. Es sind eigentlich die besten Feigen der Welt. Das weiß ich, denn ich habe schon viele Feigen gegessen. Solche, die im heimischen Supermarkt sehr gelegentlich zu finden sind, und aus der Türkei, aus Argentinien oder sonstwo eingeflogen wurden. Da liegen sie dann in so albernen Konfektpapiertütchen einzeln verpackt herum, werden dann auch noch Stückweise zu horrenden Preise verkauft – und schmecken dann doch selten richtig gut. Zum Angeben eignen sie sich allenfalls..

Deshalb finden sie auch nicht das Interesse der Erwerbsbauern in Thessalien. Rund um Aghia machen sich schon seit Jahrzehnten vor allem die Apfelplantagen breit. Gerade Agia lebt von seiner Apfelindustrie. Lebte, denn jetzt hat auch die Ukraine-Krise mit dem Rußlandembargo zugeschlagen. So gingen vor dem Embargo 80% der grünen Äpfel von Agia nach Rußland – ein herber Schlag für die Bauern, die nicht mir-nichts-dir- nichts auf andere Produkte umstellen können.

Zurück zu den Feigen. Sie gehören zu den ältesten Kulturpflanzen Eurasiens, älter als die meisten Getreidesorten. Wann sie sich von ihrem wilden – heute nicht mehr fassbaren – Vorläufern durch menschliche Selektion getrennt hat, ist weitgehend unbekannt. Die ältesten archäologischen Relikte stammen aus dem Westjordanland, Jericho und sind über 11.400 Jahre alt. Man fand sie in einem jungsteinzeitlichen Haus in der Siedlung Gilgal I. Dass es sich um „Kulturfeigen“ handelte, erkannte man daran, dass sie schon „parthenocarp“ angelegt waren, d.h. sie in einer Art „Jungfernzeugung“ Früchte ohne Befruchtung entwickelten. Dennoch hat die Feige ein komplexes Sexualleben.

Es gibt zwei Unterarten der Feige. Die Bocksfeige (Ficus carica var. caprificus) enthält männliche und weibliche Blüten, aus den weiblichen entstehen jedoch keine essbaren Früchte. Befruchtet werden sie von der Feigengallwespe. Sie lebt in den weiblichen Blütenständen der Bocksfeige, die schon wie kleine Feigen aussehen. Im Inneren dieser kurzstieligen, grünen „Feigen“ befinden sich am Grunde weibliche Blüten, am „Ausgang“ (da wo bei den Früchten das „Loch“ ist), sitzen die männlichen Blüten. Die Wespe nimmt beim Verlassen der Bocksfeige den Pollen auf, und schwärmt davon. Die ungenießbare Bocksfeige fällt nach der Samenreife vom Stamm, was schon im Frühsommer passiert. Nun sucht die Wespe einen neuen Ort der Eiablage – und findet dann den Blütenstand einer kultivierte Eßfeige (Ficus carica var. domestica). Sie schlüpft hinein, um ihre Eier abzulegen. Dabei werden die rein weiblichen Blüten der Eßfeige befruchtet, die Samen können sich entwickeln. Aus diesen kann sich entweder wieder eine Bocksfeige oder eine Eßfeige entwickeln. Die meisten Kulturfeigen, die wir heute kennen, benötigen diesen Mechanismus jedoch nicht, um reife „Früchte“ zu entwickeln. Sie entwickeln den blütenstand bis zur Vollreife ohne Befruchtung. Das, was wir als „Feigenfrucht“ essen, ist eigentlich der Blütenstand. Im Inneren befinden sich die Blüten, bzw – nach der Befruchtung – die Samen.

Das komplizierte Sexualleben war schon den Menschen der Antike in Grundzügen bekannt. Da man wusste, dass die Kulturfeige zwar auch unbefruchtete Früchte reifen lässt, die Befruchtung aber den ertrag steigert, hängte man Zweige der Bocksfeige in die Feigenplantagen. „Caprification“ nannte man das. Im gesamten mediterranen Raum war die Feige außerordentlich beliebt. Sie lieferte – ohne dass man sich groß um die Pflege kümmern musste – enorme Mengen an Kohlehydraten, durch Trocknen ließ sie sich bequem konservieren. Im Laufe der Zeit ist eine enorme Zahl von Varietäten entstanden, es gibt gelbe, grüne, braune, violette und fast schwarze Feigen. Solche, mit dünner Schale, mit dicker Schale, und sogar solche, die gemäßigte Wintertemperaturen in Deutschland aushalten.

Ernten kann man Kulturfeigen bis zu drei mal im Jahr. Ende Mai wird die erste Serie reif, dann folgen Mitte August die Sommerfeigen, und eine dritte Generation etwas kleinerer Feigen versüßt den Herbst. In Agia kümmert sich indes niemand mehr um das Sexualleben der halbwilden Feigenbäume. Wer einen Feigenbaum im Garten haben will, fragt Freunde oder Bekannte um einen Ableger seiner Lieblingssorte. Der Zweig kommt in Wasser oder feuchte Erde, wo er Wurzeln schlägt, und der raschwüchsige Baum trägt bereits nach zwei Jahren Früchte. Wenn man ihn nicht verschneidet: denn die Früchte wachsen nur an dem Holz, das im vorigen Jahre nachgewachsen ist. Frieren dem Hobbygärtner in Deutschland die jungen Triebe ab, wird der Baum meistens zwar überleben, aber er trägt dann im Folgejahr nicht.

Die enorme Fruchtbarkeit der Feige und ihr verlockend süßer Geschmack haben die Früchtchen schon früh in die Nähe antiker Lustgötter gestellt. Im antiken Griechenland war sie dem Dionysos heilig, und aus ihrem Holz schnitzte man kleine Skulpturen des Priapos.

Mit dem „Feigenblatt“ bedeckten Adam und Eva ihre Scham, und Christus erläutert den Menschen, wie man falsche von richtigen Feigenbäumen unterscheidet: „An ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen“.

Das Kloster Panteleimonas bei Agia

Den sündigen Bauch gefüllt mit süßen Feigen, wenden wir uns dem kleinen Hinweisschild nach dem Kloster Panteleimonas zu. Nach 500 Metern staubiger Schotterpiste erscheinen seine frisch restaurierten Kuppeln hinter einer Lichtung, von mächtigen Eichen umstanden, von wo sich ein Blick über das Tal von Agia und reichhaltige Apfelplantagen ergibt.

Das Kloster ist ziemlich unbekannt, und das verwundert etwas, da es erst vor wenigen Jahren aufwändig restauriert worden ist. Es ist ein bedeutendes byzantinisches Bauwerk. Das Katholikon, die Hauptkirche, ist eine Kreuzkuppelkirche vom so genannten Athos-Typ. Der Rohbau stammt aus dem Mitte des 13. Jahrhunderts. Die heute noch gut erhaltenen Fresken wurden um 1580 fertig gestellt. Die Nebengebäude stammen in Teilen aus dem 19, Jahrhundert, das meiste wurde jedoch erst vor wenigen Jahren in „traditionellem Stil“ neu errichtet.

Ohne die Kuppeln der Kirche würde man das Kloster eher für einen verwahrlosten Hof halten. Hinter dem offen stehenden Garagentor macht sich jemand an einem Schrottauto zu schaffen, durch vertrocknetes Gras und Sträucher stolperst du über unmotiviert abgelegte Autoreifen, Plastekanister und allerlei Unrat. Aus dem Dach des Wirtschaftsgebäudes ragen mehrere improvisierte Blechrohre empor, Schornsteine, die den Rauch des zu runden, gewaltigen Stapels Brennholz abführen sollen, wenn es mal im Winter bitter kalt in den Zellen wird. Panteleimonas liegt nicht sehr hoch, vielleicht 150 Meter über dem nahe liegenden Meer, aber im Winter schneit es manchmal gewaltig. Hinter der Apsis des Katholikon ist eine Ziege eingestallt, und mehrere Hühner gackern auf, wenn du ihren Zaun, der vor der Außenmauer der Sakristei mit Plastikplanen außenrum eingerichtet ist, passierst. Die Aufregung ist verständlich, denn gestern wurde gerade eines von ihnen gerupft, wovon die Unmenge Federn im Gelände Zeugnis ablegen.

Vor dem Eingang des Klosters informiert die EU über Geschichte und Bedeutung der Anlage und über Kosten und Zeitraum der Restaurierungsarbeiten. Rechts und links wehen – aller EU zum Trotz – stolz die Flagge Griechenlands und die gelbe Flagge des byzantinischen Reiches, schwarzer Doppeladler auf gelbem Grund. Entsprechend eingenordet betrittst du demütig den Innenhof, wo Du von jammernden, total süßen (!!!) Katzen begrüßt wirst, die zwischen Basilikumtöpfen hervorkriechen, wo sie ihre Jungen versorgen.

Vor dem Eingang des mit einem gewaltigen Stahlschloss versehenen Katholikon erwartet dich ein hochbeiniger, rot-weißer Kater. Er macht vor, was Ehrfurcht bedeutet: erst kratzen und putzen. Sonst kommst Du hier nicht rein. Lange kratzen und putzen muß man nicht bei dem Mönch, der in grauem Arbeitskittel „zufällig“ aus der Pforte des Wohntraktes in den Hof schleicht, um dich nach deinem Begehr zu fragen. Er hat längst gesehen, wie du um den Hof geschlichen bist, mit deiner „Fotokamera“ . Das Katholikon von Innen ansehn, das willst du halt. Wenn er dann nach einiger Zeit, während dessen du den meckernden Kater streichelst, mit dem gewichtigen Schlüssel kommt, wird er dich nicht ansprechen. Die Tür wird geöffnet, bitteschön. Dann ist er erst einmal weg (zum Katzenstreicheln?).

Die zentrale Kuppel schmückt Christos Pantokrator, der Alleinherrscher, über der Eingangshalle (Narthex) die Kimisis, eine Darstellung der Entschlafung Mariens. Werke des 18, Jahrhunderts, aus einer Zeit, aus der uns moderne griechiche Heldenmythen berichten, wie sich unter der Türkenherrschaft, wo jegliche Ausübung christlicher Religionen strengst verfolgt wurden, geheim man sich in irgendwelchen Schuppen getroffen habe usw. Dieses Baudenkmal erzählt Anderes, wie so viele, in unserer Region. Den Kittelschürzenmönch solltest Du fragen, ob man hier fotografieren darf., „Ja, geht.“. Wieviel Mönche leben hier? „drei“. Langsam taut er auf.

Woher kommen Sie? „Deutschland.“

„Du bist Deutscher? Deutschdeutsch?“

„Ja, ja…“

„Habe auch Verwandte in Deutschland“

„Wo?“

„Ich war da nie. Ich kann mir auch keine Namen merken“

„Was tut Ihr hier so? Betreibt Ihr Landwirtschaft?“

„Nein“

„Ihr habt Hühner?“

„Ja schon. Ein paar Hühner haben wir“.

Sotiritsa – wieder ein Ort mit vielen Namen

Der Weg führt, unter Gewährung vieler Aussichtsfenster auf Mavrovouni und der Ägäisküste, hinunter nach Ano Sotiritsa. Den Namen trägt der Ort seit Anfang des 20. Jahrhunderts, der Name soll wohl irgendwie an eine griechisch-christliche Vergangenheit erinnern. Vorher hieß der Ort Kapitsa, über die Umbennenung der Ortschaften habe ich schon letztes Jahr berichtet. „Sotiras“ ist christlich, und wichtiger noch „griechisch“ : „Der Erlöser“.

Die griechische Wikipedia-Seite zu dem Ort, von der ich nicht recht weiß, was ich von ihr halten soll, schreibt, dass im letzten Jahrhundert ein griechischer Grundbesitzer Ort und Land von „irgendeinem Türken“ gekauft habe, der Großgrundbesitzer stamme aus Axexandria, und habe Tribute von den Bauern verlangt: Landbau, Jagd, alles war seins.

Im Winter haben sie oben („ano“) gearbeitet, als Hirten, im Sommer unten („kato“) am „Campos“, der Niederung am Meer. Das ist glaubhaft, weil es typisch ist, für Ortschaften an den thessalischen Berghängen, die sich zum ägäischen Meer her offen. Wer es geschafft hat, lebt heute vom Tourismus in Kato Sotiritsa. Während „Ano Sotiritsa“ lange Zeit verlassen war, ist es heute für manche Ureinwohner ein begehrter Rückzugsort. Mit Geld, das man unten oder auch in der Provinzhauptstadt Larissa verdient hat, vielleicht auch als Gastarbeiter in Deutschland oder Australien, werden heute die verfallenen alten Häuser saniert. Ein Dorfplatz ist entstanden, eine Quelle eingefasst, inmitten eines kleines, von Platanen beschatteten Parkes.

Kato Sotiritsa ist eine Ferienhölle, in der man viel Geld machen kann. Touristenbusse, vorwiegend aus den slavischen Nachbarländern, lassen viel Geld hier. Von hier aus sind es nur drei Kilometer entlang der Küstentlinie nach Agiocampos.

—

Belege:

Äpfel: http://www.larissanet.gr/2015/02/13/to-empargko-sti-rosia-skotonei-to-prasino-milo-tis-agias/

(Insbesondere Grüne Äpfel betroffen: 80% gingen nach Rußland).

Am Anfang war die Feige: http://www.wissenschaft.de/home/-/journal_content/56/12054/1025837/

Der feige Sexualleben: http://waynesword.palomar.edu/pljun99b.htm